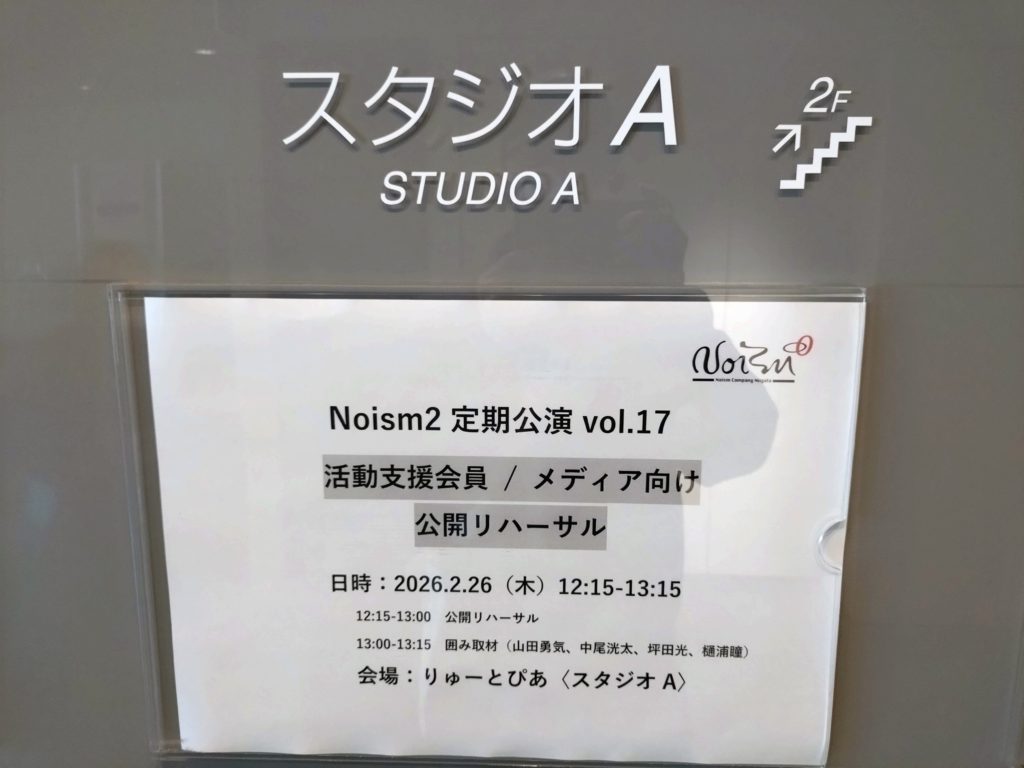

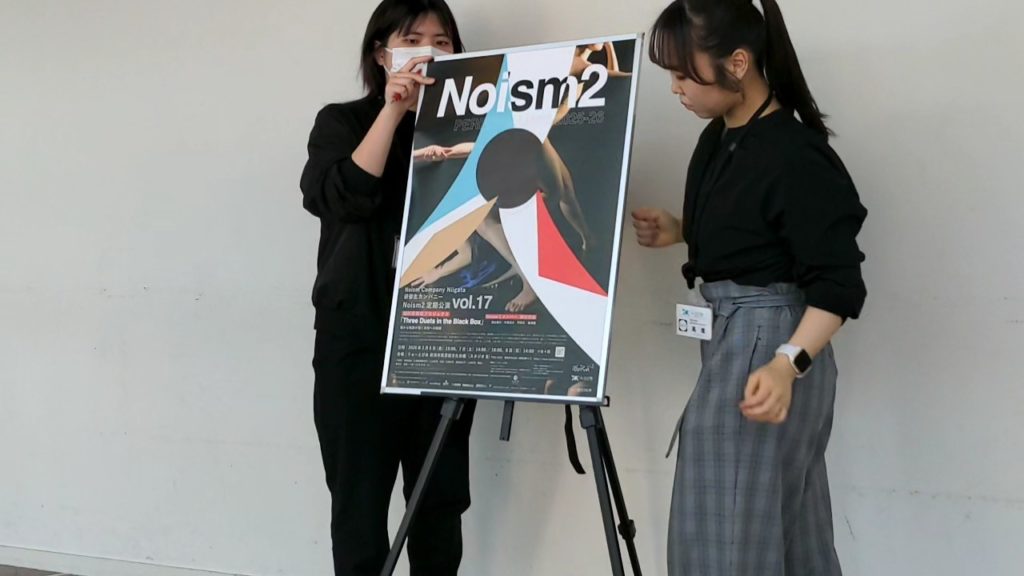

2026年2月26日(木)、上着を着る必要もないようなお昼どき、りゅーとぴあ〈スタジオA〉を会場に開催された「Noism2定期公演vol.17」活動支援会員/メディア向け公開リハーサル及びその後の囲み取材に参加してきました。

この度の定期公演(3/6~3/8・4公演)は、「振付家育成プロジェクト」として、Noism1メンバーの中尾洸太さん、坪田光さん、樋浦瞳さんがNoism2メンバーに振り付けた3つの新作デュエット作品をその内容とするもので、題して「Three Duets in the Black Box」です。

この日は12:15からの公開リハーサルで、その3作品を15分ずつ見せて貰いました。

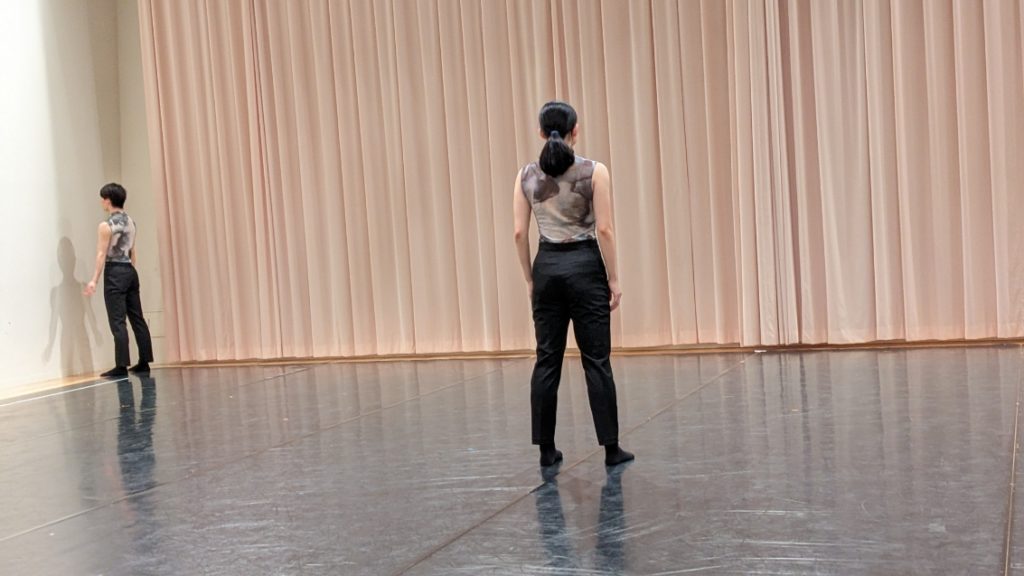

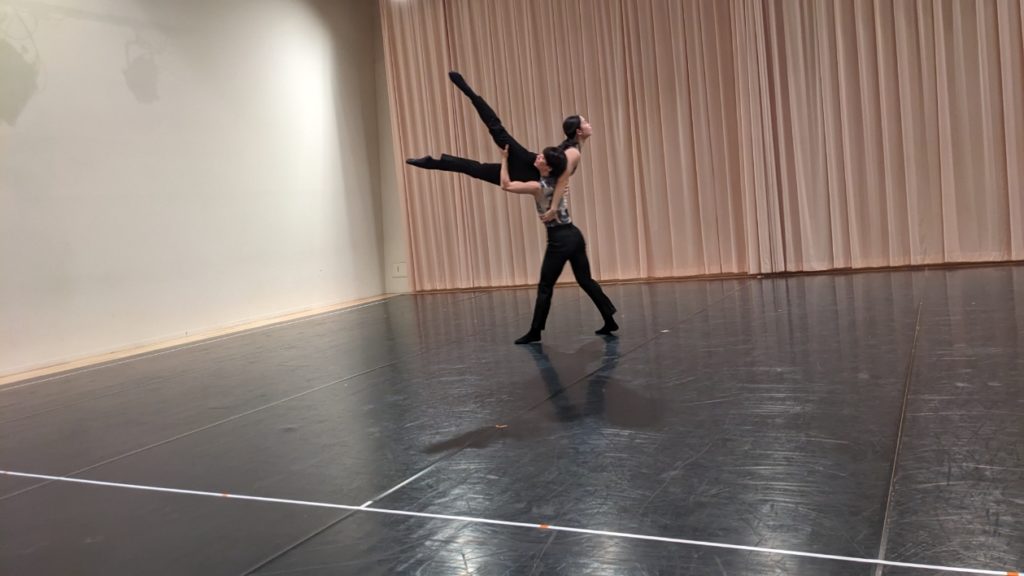

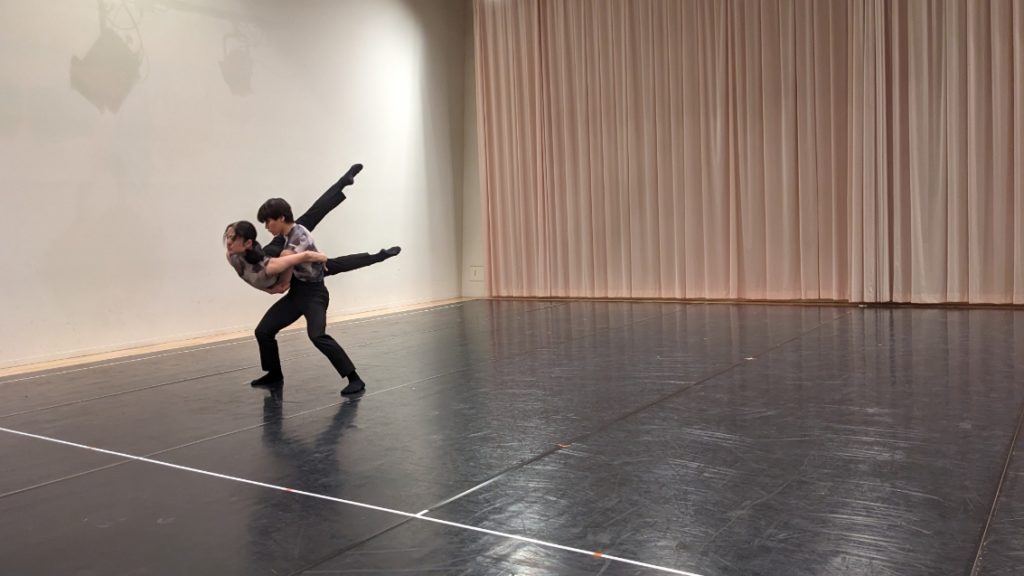

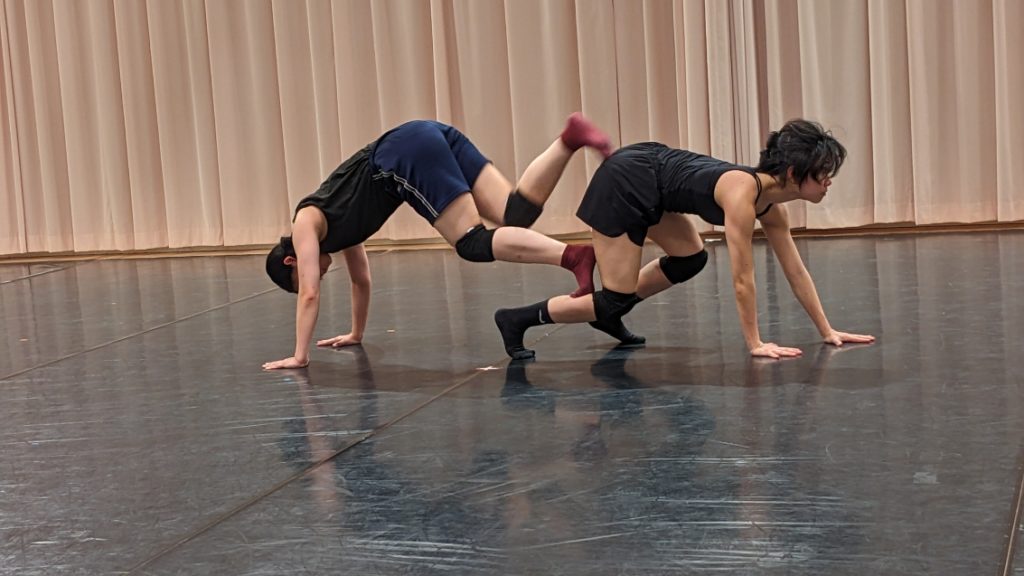

最初は、坪田光さんの『Island』(出演:平尾玲さん・大﨑健太郎さん)。

続いて、樋浦瞳さんの『A Mosaic of Moments』(出演:四位初音さん・鈴木彩水さん)。

最後に、中尾洸太さんの『地平線のドーリア』(出演:鈴木彩水さん・平尾玲さん)。

年末からずっとのしかかっている重苦しい空気感をひととき忘れて、舞踊に見入る時間、その贅沢なことと言ったらありませんでした。少し忘れてしまっていたそんな感覚。振付家1人と舞踊家2人。それぞれの「作品」イメージを間に置いて、若き振付家と若き舞踊家が対峙しながら創作を行う様子は、とても瑞々しく、新鮮味溢れる時間でした。

3つの作品(の断片)の外見的印象からのみではなく、細かな動きのブラッシュアップを行う3人の若き振付家の姿からも、個性の違い、もっと言えば、多様性を感じることが出来ました。

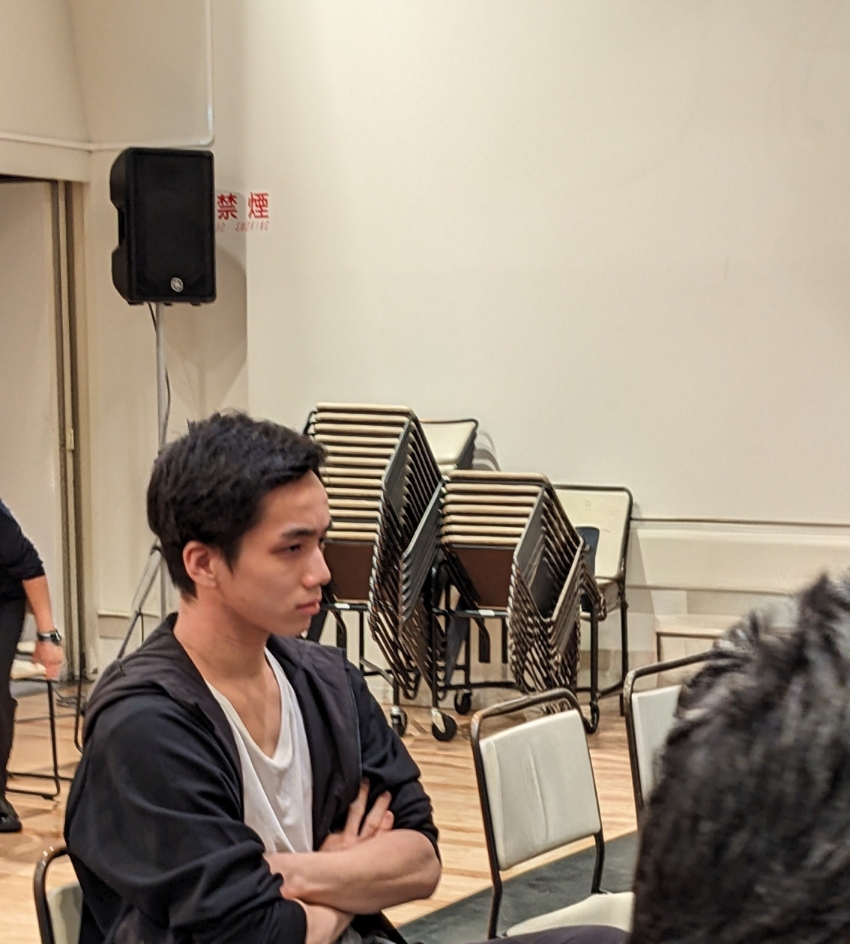

その後、場所をホワイエに移して行われた「囲み取材」に立ったのは、Noism地域活動部門芸術監督の山田勇気さんと、中尾さん、坪田さん、そして樋浦さんの4人。そこでのやりとりからご紹介を試みます。

〇今回の公演の全体像・趣旨

-山田勇気さん 「研修生の定期公演は、これまではダンサーの育成が中心だったが、クリエイターも対(つい)で成長していく必要がある。専属舞踊団として、作る人も育てていかなければならないということで、少し前から始めていた振付家育成プロジェクトをNoism2のメンバーと新作を作ってNoism2の公演のなかでやってみようということになった」

(今回の「デュエット」という制約に関して) 「2人という小さな単位で、身体と身体で何が出来るかにフォーカスして、舞踊家と舞踊を作ることを見詰め直すことで、振付家としての自分の立ち位置・欲望などがより良く見えてきて、次に活かすことが出来ると考えた」

(3人それぞれの作品の仕上がりに関して) 「今年に入ってから、段階を踏んで、国際活動部門芸術監督(井関さん)、芸術総監督(金森さん)も含めた3人で途中経過から見て講評を与え、ディスカッションしてやってきたことは今までにないプロセスであり、完成度が高まってきた」

●今回の作品のテーマ、作品に込めたもの

-坪田光さん 「デュエットということで与えられた課題はすぐに肌で感じた。それをNoism2の作品でやるに際して、『試練』とそれに対してどう闘うかを作品に込めれるようにした」

-樋浦瞳さん 「自分が身体をどう捉えているかを見詰め直した。身体はその人が生きてきた経験や瞬間の集積であり、どんどん変わっていくもの。生まれ変わりながら生き続けていく状況を作品にした」

-中尾洸太 「今回は音楽自体がテーマ。しかし、音楽を表現するものではなく、武満徹という圧倒的な芸術家の音楽に対して、どう向き合うか、そのプロセスの集積・結果のようなものがこの作品になったと実感」

〇山田さん担当のオープニングや構成の見どころについて

-山田さん 「デュエット作品は密な空間が生まれるものだが、集団として、舞踊家全員が集まって踊っているシーンはやりたいし、見せた方が良いと思っている。『これがNoism2だ」という集団性を最初に見せるのがオープニングの意図。そのなかの一人ひとりが作品のなかでどんな姿を見せていくか。構成は色々試しているが、結果はシンプルなものになりそう。一つひとつの作品を楽しんで貰うために、時間をちょっと作るようなシンプルなもの」

●選曲について

-中尾さん 「武満徹は西洋の音楽と日本や東洋の独自性を混ぜ合わせたり、再定義しようとする問題意識があると思う。自分自身、祖母が日本舞踊を教える稽古場の傍ら、クラシックバレエを踊ってきたので、同様な問題意識が根っこにあると思っている。なんとなくこのタイミングかなと思い、自分の挑戦でもあり、この曲(『地平線のドーリア』)を選んだ」

-樋浦さん 「曲が先にあったのではなく、誰に踊って貰うかを決めて、テーマが見えてきて、それを表現するために思い至った曲(『Alva Noto & 坂本龍一『By this River – Phantom』)。もともと、ブライアン・イーノの原曲が好きで聴いていた。今回、テーマ設定した際、繰り返すメロディや脈打っている感じを曲のなかに見出したことでやってみようと決めた」

-坪田さん 「4曲使っている。まず作品のなかにある波から想像して、『旅立ち』とか『出会い』とか『試練』とかを基に曲を探した。で、3曲目のショパン(「12のエチュード Op.10-4嬰ハ短調」)は『試練』にピッタリだと思って選んだ」

〇山田さんの目に映る3人の振付家の印象

-山田さん 「その人が出ていると言えば、出ている。性格というよりは、その人の物の見方・考え方・感じ方。それが物凄い集中力でひとつの事に向かったときにこういうかたちで出力されるのかと。根っこにあるものが自分だけのものにならずに、お客さんと共有可能なものになるのか、舞踊という身体を使った限られた表現のなかでどういうふうにしていくのか、それぞれの『色』が以前より明確になってきた感じがする」

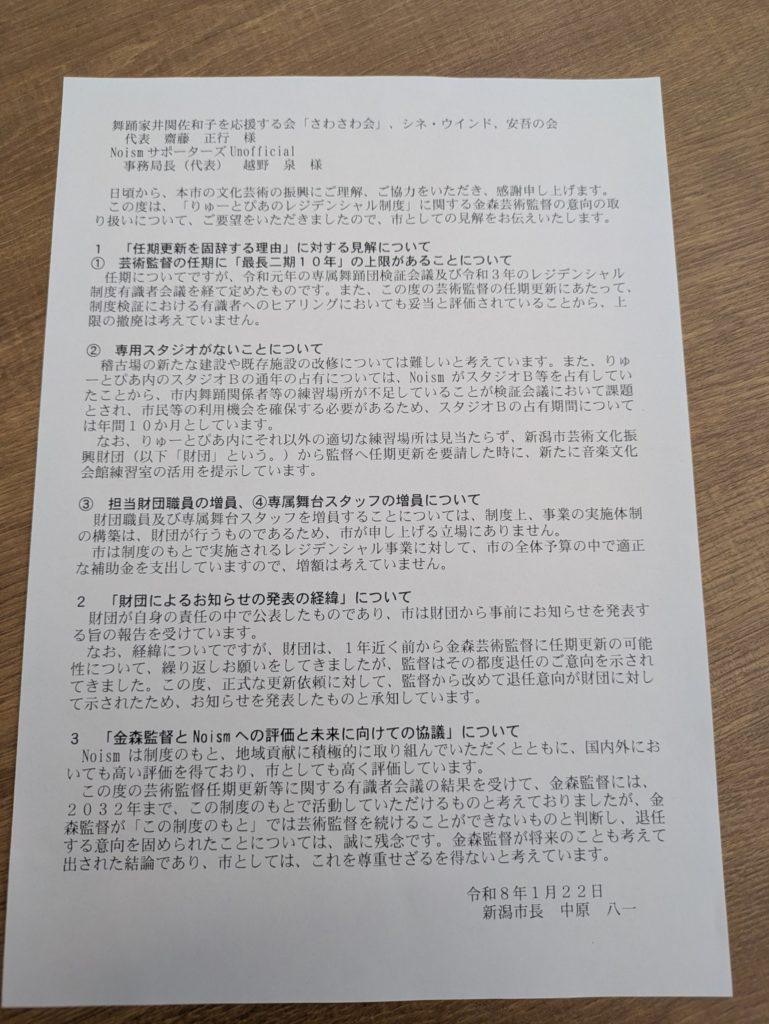

●Noismを巡る現在の「不安定」な状況下での公演に関して

-山田さん 「本来あるべきかたちとして、芸術総監督の金森が言っていたことでもあるが、『今回が最後だと思って作らなければならないし、今回が最後だと思って踊らなければならない。それはいつでもそういうもの。今回もそう」

-坪田さん 「我々は舞台の上での活動なので、舞台でどう闘うかだけだと思う」

-樋浦さん 「本当に一期一会で、毎回、毎舞台。以前にもNoism2メンバーと作品を作ったことがあるが、そこから巣立って、別の環境で踊り続けている人もいる。このNoismという場所が、舞踊家・振付家含めて、大きな野望の旅の途中であることは今も昔も変わりはないと思う。一つひとつの瞬間を大切にしたい」

-中尾さん 「大変です、気持ちが。不安のなかで作品を作ること。不安や恐怖が積み重なっていく実感がある。そのなかで自分と向き合って作品を作ることの恐怖、純粋に。作品に向き合う、舞台に向き合うという気持ちはあるが、まだ25歳でしかないので、不安で一杯。色々なことに凄いビビっている。でも、それを隠して頑張っている」

…大体、そんなところでこの日の囲み取材は終わりとなり、その後、進行役のNoismスタッフ・高橋和花さんより以下の事柄が告げられました。

・3/6(金)公演の後に、アフタートークがあること。

・樋浦さん作品の出演者が、当初、キャスティングされていた沖田風子さんが怪我のために降板し、四位初音さんの出演となったこと。(←囲み取材の際のやりとりでも、fullmoonさんから質問があり、この交替については触れられていました。)

・3/6(金)及び3/7(土)14時の回がチケット完売となり、千穐楽の3/8(日)もチケット残り僅かで、3/7(土)18時の回のみ、まだ余裕がある販売状況とのこと。なお、Noism Web Siteの「News」欄に【チケット販売・最新状況】が随時更新し掲載中とのこと。

諸々混迷を極める状況下ながら、弥生3月、春風のような爽やかな公演が待たれてなりません。大注目ですよ、皆さま。

(photos: aqua & shin)

(shin)