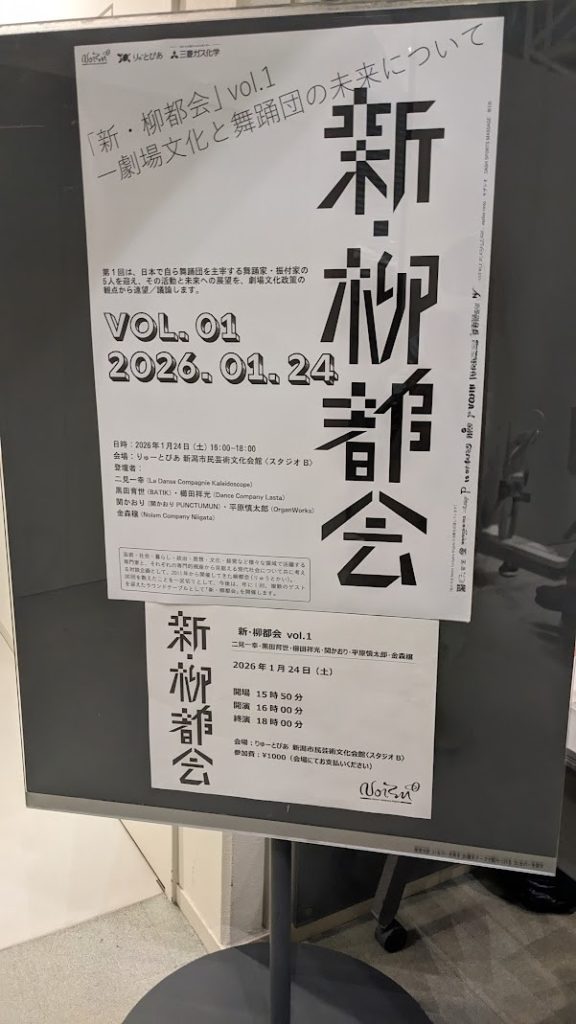

1月24日(土)の新潟市は、時ならぬ豪雪に見舞われた。年末のNoism Company Niigata金森穣芸術総監督「退任」報道以降、舞踊団と新潟の文化の未来を思わぬ日は無かったが、同じ思いを抱くであろう方々と、日本舞踊界を牽引する6人が結集した「新・柳都会」にこもった空気には、良い意味で重みと熱を感じずにいられなかった。

りゅーとぴあ・スタジオBの中央に四角く設えられた席には、金森さん、「Dance Company Lasta」櫛田祥光さん、「BATIK」黒田育世さん、「La Danse Comagnie Kaleidoscope / Dance Brick Box」二見一幸さん、「OrganWorks」平原慎太郎さん、「関かおり PUNCTUMUN」関かおりさんの順で坐り、参加者もその四囲の座席で、この濃密な対話を目撃した。

この模様は、後日YouTube(https://youtu.be/b4HN9ekaEEI?si=HGOEbIJQ-_zDWKpq)でも配信される為、対話の細かなニュアンスはそちらを参照していただきたい。だが、金森さんが5人の舞踊団主宰者に問いかける「舞踊団のダンサー・制作担当者の人数」「舞踊家が制作を兼務すること」「稽古場をどのように確保するか?」「舞踊団を作るモチベーション」「定期的に公演する劇場はあるか?」「もし日本の何処かの劇場が、劇場専属舞踊団を募集したら、応募するか?」「舞踊団の拠点を地方に移すか?」といった問いかけと、その返答は、これまで金森さんが指摘してきた、舞踊家が舞踊だけに専念出来ない日本の現状や、東京に一極集中する舞踊界とその要因、Noismという画期的な事例が波及しなかった現実、「公平性」と劇場の平穏な維持を求める行政・公共施設運営側と芸術家との断絶などを改めて突きつけるようだった。決して数値化し得ない、芸術が人の心に深く及ぼす力、言葉で語り得ない舞踊という共通言語で成り立つ舞踊団と観客との豊かな関係性は、6人と聴衆にも共通した認識だが、Noismに通じる「劇場専属舞踊団」が何故他に生まれなかったのか、その複雑な要因もまた浮き彫りにするようだった。

5人のゲストそれぞれの実感に基づく言葉ひとつひとつが刺さったが、ひときわ印象深かったのは、かつてNoismに所属し、新潟でも公演を実施してきた平原慎太郎さんの、師・金森穣に通じる明晰かつ真摯な語りだった。昨年末に表面化した「事件」への悔しさを滲ませつつ、「行政にもダンスが好きな人はいる。ただ、社会や市民の声が届かないと機能不全に陥る。ここに集まってくれた舞踊・芸術を愛する人が何倍にも増えれば、公共も動く」という言に「ただ数を増やすだけでは、大衆的なものがドッと動き、数に踊らされてしまう。数で測り得ないものがある」と返す金森さんのやり取りや、「行政と芸術家の中間に立って、芸術の必要性を伝えられるスポークスマン的存在が必要だ」との指摘など、今回のやりとりの中でもハイライトになっていたように思う。

この国の舞踊始め芸術・文化が、より伸びやかな未来を描く為に、現状を厳しく見つめ直す視座を与えられるようなひと時であり、一連の「事件」を突破する為に何が出来るかを改めて考えている。

久志田渉(安吾の会事務局長、さわさわ会役員)

(photos by aqua & 久志田渉)